525

525丘吉尔说过:“不要浪费任何一次危机。”

从去年春节的新冠疫情开始,2020 我们经历了太多所谓的“危机”,就像是人类社会在各种极端环境下的一场大推演。武汉封城、全民抗疫、经济下行、技术脱钩…… 历史将考题一道道摆在我们面前,一波未平,一波又起。然而正是在这样极度不确定的环境中,我们也看到了一些更加确定的东西,那就是技术创新带来的改变。

如果把 2020 年看作是一道分水岭,在这之后人类社会的许多组织模式都可能发生革命性的变化,每个产业都会深受影响。未来十年,中国农业的最大变量会是什么?技术创新在农业发展中将扮演什么样的角色?这是我们每天都在思考的问题。

数字人与自然人

1920 年前后,全球爆发的大流感造成了数千万人死亡。2020 年,似曾相识的病毒再次来袭,一度击破现代社会的防御体系,给世界经济发展带来巨大挑战。相比 100 年前,这次疫情对人类造成的生命损失已经减弱了很多。这是多种力量的共同结果,而无论以何种角度看,数字技术(Digital Technology)都功不可没。健康码、云会诊等技术不断提升卫生系统的战疫效率;线上娱乐、在线社交等形式有效地缓解了民众的负面情绪;线上办公、视频会议也在很大程度上降低了疫情对正常生产秩序的冲击。

人类是社会性动物,自从诞生以来,一切社会活动基本都建立在人与人的直接接触基础上。由于病毒的传播也依赖于人与人的接触,所以在这个特殊时期,数字技术凭借无接触的天然优势,就成为了我们对抗病毒最好的武器。疫情让更多人看到了数字世界的优越性,数十万年来一直栖居在物理世界的人类,开始大规模向数字世界迁徙。物理世界里的许多场景开始变得“无人化”,而在数字世界里出现了越来越多的“数字人”。就像斯皮尔伯格的电影《头号玩家》里描述的那样,未来每个自然人都会有一个或者多个数字人的身份。

数字人可以在虚拟的游戏世界里体味各式人生,可以足不出户环球“旅行”,可以不用远渡重洋“跨国”工作,当然也可以在数字世界里经营和管理物理世界里的农场。

随着 5G、云计算、和人工智能技术的快速发展,数字人的能力会越来越强。数字化的交互将逐渐成为人们参与社会活动的基本形式,人类从某种意义上甚至能实现“数字化永生”。 这可能是二十一世纪人类社会最大的变化,也将对历史产生深远的影响。

替代人还是赋能人

从两百年前的李嘉图到一百年前的凯恩斯,经济学家们似乎一直都有一个担忧,那就是机器是否会替代人。经济学里有个名词 叫“技术性失业”(Technological Unemployment),就是指技术进步导致的失业。这种担忧贯穿近代历史,但也一直存在争议。

进入 21 世纪,老龄化成为中国社会面临的主要挑战之一,也成为影响未来经济的一个重要因素。人既是生产者又是消费者,但在不同年龄阶段呈现的经济特征不同。一个人在幼年和老年阶段主要是消费者,消费量大于生产量。中国的劳动年龄人口数量在 2008 年以后开始明显下降,生产者对消费者的比例也在 2018 年后开始下落。中国社会的生产者越来越少,消费者越来越多。近几年供给短缺压力不断增大,导致了通胀上升、储蓄减少,持续带动中国利率水平的升高。

那么未来十年,数字技术的进步在中国农村会扮演怎样的角色呢?我们也许可以从这次疫情的极致推演中得到一些启示,技术既可以替代人,也可以赋能人。比如餐饮外卖、电商快递和共享出行等服务行业,如果没有移动互联网、智能手机、GPS 等数字技术的赋能,人的服务率会非常低。再比如在线办公、在线诊断、在线教育等服务,机器并没有替代白领、医生和教师们,而是为他们赋能。另一些领域,机器正在替代人,比如自动驾驶、无人化配送、无人工厂、以及发展迅猛的无人农场等等。其实无论是在近期还是远期,替代人和赋能人的技术都会同时存在,它和社会的特性相关。

数字农业起源于上个世纪 80 年代的美国,它在诞生之初是为了解决农业劳动效率低和资源浪费的问题。数字技术最早在农业中的应用是气象与土壤数据的采集和分析,属于赋能人的范畴。后来,美国劳动人口不断减少,农业社区出现了严重的老龄化,技术的方向便发生了改变。现在我们看到的美国农田里的自动喷灌、自动农机和自动运输车辆等设备,都是用来替代人的技术。根据美国农业部公布的 1965 ~ 2017年数据,数字化使得美国农业生产率提升了 9.6%,成本大约降低了 3%,优势主要集中在生产端。从技术渗透率上看,在美国规模越大的农场,数字技术应用的普及率就越高。比如基于 GPS 的自动导航技术,在 3800 英亩(约 2.3 万亩)以上规模的农场,应用率超过 80%,而在 600 英亩(约 3600 亩)以下的农场仅有 12%。且在相同的数字化应用条件下,大规模农场的盈利要比中小型农场平均高出 2.8% 左右。因此在美国,数字化技术使得大型农场的竞争力提升,并推动了整个行业向头部集中。

在中国农村,当前数字技术扮演的更多是赋能角色,这是由我国农村生产结构决定的。虽然中国正在经历高速的城市化,土地流转和规模化经营越来越多,但在未来相当长的一段时间里,中国农村经济的主体仍将是中小型农场、合作社和家庭农场。伴随农村空心化、老龄化的压力,农业生产的主力会由各地的农服组织和农民合作社来承担。相比美国,我们的农村劳动力相对充足,成本也低很多。但即使在数字经济中,劳动力成本、重要生产要素的价格仍然是影响经济发展模式的决定性因素。机器作为可贸易品,在套利行为的驱动下,其全球的价格和效率会日益趋同。劳动力的可贸易性相对较低,基本都是本地化服务,所以常常会产生较大的效率差异。如何让数字技术和人互补,实现数字人赋能自然人,发挥数字技术的规模化、网络化效应,将是中国农业未来十年的重要目标。

从宏观经济的角度来说,当前美国的资本相对便宜,而中国的劳动力相对便宜。所以数字经济在美国扮演的是替代劳动力角色,在经济上对资本有利,对劳动力不利。中国的数字经济更多体现在机器与人的互补层面,在经济上对资本不利,对劳动力有利。

数字农业的微观基础

在农业 1.0 时代,土地和劳动力是最主要的生产要素。农业效率的提升完全依赖于土地规模和劳动力水平,生产要素竞争性极强。到了农业 2.0 时代,技术和资本成为农业生产的新要素。农机、育种、化肥和农药等技术使得单位土地生产能力有效提升,规模农业诞生,但其生产过程对于人的依赖仍然很高,比如操作设备,勘查农情等。到了农业 3.0 (数字化) 和农业 4.0(智能化)时代,数据和算力会成为最重要的生产要素。这两个生产要素的竞争性相对于土地、资本和劳动力要弱,而产生的规模经济、网络效应和范围经济效应则要强很多。也就是说,数字农业带来生产效率的提升潜能要高于传统农业。

2019 年 10 月,中共十九届四中全会也在官方正式文件中首次提出数据是新生产要素。作为生产要素,数据对农业生产有三个层级的意义:一是与传统生产要素一样,数据质与量的提升可以提高农业产品的质量和数量;二是数据与传统要素一样,不仅本身可以参与产出分配,同时还会影响各要素之间的替代关系,进而改变技术、劳动与资本之间的收入分配关系;三是数据具有不同于传统要素的特质,这也是数字农业与传统农业区别的微观基础。

有人说数据是当代的石油,是最重要的生产要素,这句话只说对了一半。因为地球上的石油总量是有限的,一旦被开采出来,用一桶就少一桶,别人无法使用。而数据资源是可以快速地、批量地复制的。使用数据不但不会减少数据量,甚至还能因为加入了反馈而丰富数据。拿极飞设备产生的数据做例子,我们今天在全世界有约 10 万台各种各样的数字化农业设备,比如农业无人机、无人车和物联网等等。它们每天大约要产生100T 左右的数据,这些数据(data)在原始状态下会存储在本地设备或者云端。而一旦数据被用户使用(通常是用来做图像识别、航线规划或者数据查询等),又会产生新的数据,甚至挖掘出更高维度的信息(information)。数据的这个特性在其它生产要素中是从未有过的。未来的“数字人”农民使用的主要生产资料,正是由这些设备产生的数据与信息。

历史上,任何人想要在农业社会获得最大的价值分配,就要抓住生产要素的分配权。到了数字时代,数据资产的分配权会成为各大利益集团争抢的核心资源。数字农业在提升生产效率的同时,也会进一步加剧市场竞争,有竞争就会有赢家和输家,从而引发贫富分化。数字经济的发展也会出现明星企业、平台和个人集聚资源,赢者通吃的问题,加大社会收入差距。这就要求我们的政府扮演好制度的建设者和社会兜底者的角色,保证数字化竞争在一定的秩序内进行,在坚持市场分配资源的同时让大多数人,特别是普通农民也能享受到经济发展的成果。

分配关系重塑

在过去的十几年里,我们讨论的数字农业,主要是围绕如何基于各类传感器和自动化设施实现的农田量化(精准化)管理。学界对于技术带来的生产关系变革,以及价值链的重构讨论得比较少。而当我们希望着眼于未来十年,布局技术和投资的时候,就需要站在一个更高的维度来看待农业的数字化变革了。产业变革意味着商业机会,因此我们必须非常清楚,巨大的变革会在哪些环节产生,它们会带来或者带走多少价值。

首先,如果我们把整个社会生产体系看作是一个工厂,技术进步会使低效率的部门在收入分配环节的比重上升。比如过去中国农村需要大量劳动力在农田耕作才能解决全国人民的温饱问题。后来随着技术进步,生产率提高了,大量剩余劳动力就转移到了制造业。制造业也是一样,有了自动化的生产线以后,制造业的生产率提高了,剩余劳动力就继续转移到了生产效率更低的服务业。所以现在,服务业在中国经济中的比重越来越大,这些都与收入分配是有关系的。

这里会产生一个社会经济学悖论:越是技术进步快的部门,越是无法享受技术进步带来的好处。比如说,技术进步带来汽车部件生产率的提升,但不代表这些岗位的工资能上升,反而是那些生产率低的部门工资上升,因为这些部门效率低,生产供不应求。效率高的部门由于业务收入的提升,将增加对所有商品的需求,那些低生产率部门的商品由于供给不上,价格上升会更快,进而提高了低生产率部门的工资。这个低生产率部门重要性上升的悖论在经济学中叫做“鲍莫尔病”。

数字农业的受益者

那么问题来了,未来几年里,中国农民是否能因为数字技术的应用和普及而受益呢?这是过去许多学者担心的问题,现在看来,总体是利大于弊的。其实人们担心的问题有两个: 一是技术的进步让无人化农业成为可能后,农民的工作是不是就没有了?二是数字经济时代,农民是否会失去新生产要素的分配权?第一个问题是经济学问题,第二个问题属于社会学问题,我们一一来回答。

针对农民是否会失业的问题,我们在上文中提到,中国社会已经开始进入老龄化趋势。根据国家统计局的数据,当前 55 岁以上农村超龄劳动力的占比已经超过 34%,并且每年还有 约 1200 万人从农村进入城市,从生产者变为消费者。有预测说到 2030 年,中国参与种地的农民将减少至 3000 万人以下,其中超龄劳动力占比将达到一半以上。如果以日本为参照, 彼时中国农村的劳动力供给将面临严峻考验,导致粮食、蔬菜、水果等农产品价格的大幅升高。在这 10 年里,数字技术和无人化技术将帮助对冲老龄化带来的压力。实际上我们目前所开发的“无人农场”技术并不是用来完全取代农民的,而是将那些原来低效率的、高风险的、重复劳动的工作交由机器来完成。比如利用无人机巡田,利用无人车喷洒农药,利用自动驾驶技术让拖拉机精准行驶等。他们的出现实际上是赋能了拥有他们的农民和农业服务组织,让他们更加高效地完成工作,与此同时减少对环境的污染,在一定程度上保护了生态环境。

这与欧美大规模设施农业中的机器人技术有比较大的差别,他们更多是开发完全取代人工的设备,比如自动水培种植大棚等。另外,政府在中国经济发展中还扮演着利益分配者的角色。西部开发、环境治理、精准扶贫等带有浓郁政治色彩的工程,实际上都是政府在通过“转移支付”来平衡经济发展的差距。

针对第二个问题,虽然我们国家也在逐步开放农产品市场, 但棉花、粮食等基本作物的种植和收购环节还是主要由国家来调配的。这意味着技术和数据等新生产要素的分配权,主要掌握在政府手中。比如,农业无人机的补贴政策可以直接影响无人机技术在农村的推广速度和渗透率。另一方面,新生产要素的特性,使得农业服务的可贸易性大大提升。原来本地化的农业服务,未来都可以通过 5G、AR、VR 等技术输出到其它地方。网络直播和线上旅游让消费者和农民的距离缩短,一个农民甚至可以同时管理不同纬度的农场,实现全年不间断的耕种,大幅增加收入。数字农业服务的可贸易性还会带来更多良性竞争,带来技术外溢,带来新的思维、理念和技术,使得农业经济整体效率得以提升,这也是极飞科技“Advancing Agriculture”的使命。

总的来说,数字技术将使得中国农业的整体效率得以提升,产生更多经济价值,而政府需要通过对新生产要素的有效调配,来实现技术的普惠性,让农民从中受益。这点完全符合中国政府的执政理念,所以中国农民可以从中受益。

全球数字农业的中心

在 2020 极飞科技年度大会上我曾表达过,中国很有可能成为全球数字农业的中心,主要条件有四个:一是全面的农村基础设施建设;二是强大的工业制造能力;三是完善的城乡供应链体系;四是国家的产业转型支持。要发展智慧农业,首先要实现农业生产数字化。要实现数字化生产,以上这四个方面的前提缺一不可。十年内,能够满足这四个条件的国家也只有中国。

除了以上四个供给侧的条件外,消费者能力的增长也是重要驱动力。2020 年,在全世界都受到疫情重创的形势下,中国经济依旧实现了常态化增长。一方面体现了国家防疫体系的能力,另一方面也展示出城市化和消费升级带来的内部增长动力。中产家庭数量不断增加,国人健康意识的提高,网红明星达人的引导和推流…… 这股力量将持续拉动供给侧能力的升级,不断对农产品提出质和量的需求,带动农业产业升级。

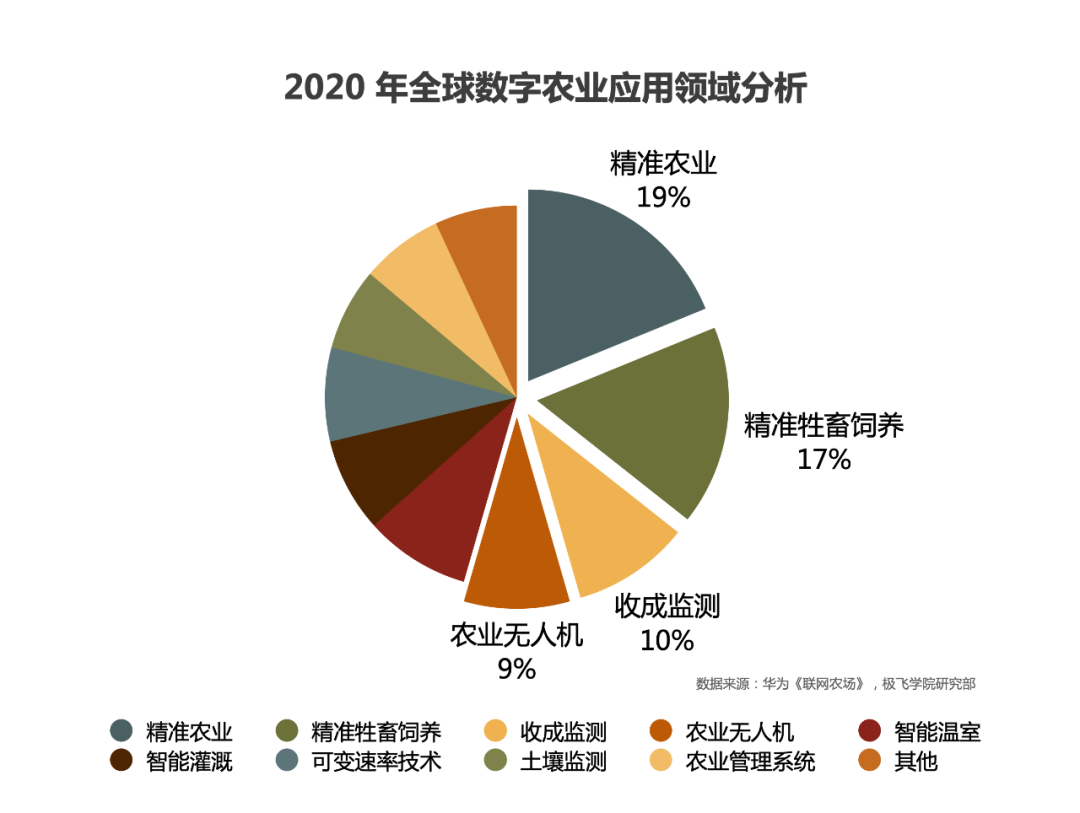

据华为《联网农场》数据,2020 年全球数字农业的市场规模约为 1800 亿人民币,中国约为 200 亿人民币,占比 13%。而从数字农业的应用领域来看,2020 年自动导航农机、精准牲畜饲养设备、收成检测设备和农业无人机,合计占全球数字农业市场比重达 55%。按照这一趋势来看,数字农业的第一波浪潮会出现在数字化农业设备领域。这也意味着,能够为全世界提供这些设备的国家将是这个浪潮的制造者。

无论在发达国家还是发展中国家,农民都是对成本非常敏感的群体,农业技术和农机设备的普及在很大程度上取决于其投资回报周期。根据我们的调研数据,当前发达国家农场平均规模都超过 600 亩,其制造的农机价格普遍高于发展中国家的 2 ~ 3 倍,更适用于较大规模的农场和市场化的作物生产中。发展中国家如中国、印度、拉美和东南亚国家等,农场规模通常小于 100 亩,大型农机的回报周期远高于发达国家。当前中国在 IT 产品、农机设备制造等领域的优势非常明显,从产品制造能力上远超印度和东南亚国家,在产品制造 效率和成本上也大幅优于欧美国家。

在应用层面,中国已经成为全球最大的农业无人机应用国。2020 年中国约有 1.5 亿亩耕地使用了植保无人机和遥感无人机作业,占全国耕地面积的 8.3%,超过日本无人机作业面积的 100 倍。与此同时,帮助农田提升管理效率的数字化平台也越来越普及。就像当年工业管理软件进入工厂,给制造业带来巨大效率升级一样,农业数字化管理平台的威力也在逐渐凸显。以极飞、华为、大禹节水、新希望等为代表的新一代中国农业科技企业,将成为推动全球数字农业技术应用和普及的主力军。

畅想一下:未来农场

未来十年,随着中国农村土地流转的加速和劳动人口的持续减少,越来越多的农田将通过数字技术接入全新的生产体系。 最先改变的将是生产者手中的工具,无人机、无人车、自动驾驶拖拉机,以及农田物联网和数字化管理平台等,有了这 些工具,农场基本就能实现“数字孪生”。数字孪生是指在数字(比特)世界里面建立起一个与物理(原子)世界完全对应的数字农场模型。模型建完后,真实农场里的每个生产活动都会 1:1 地呈现和记录在数字农场里。有了数字农场,我们前面讲到的“数字人”就可以登场了,我们暂且称他们为“数字农民”吧。

数字农民可以是这个真实农场里的劳动者,也可以是千里之外的远程农业专家,他们通过物联网获取农田数据,借助云计算和 AI 实现更科学的分析决策,再通过移动互联网来控制农田里的各种设备,实现农作物的精准管理。

再进一步,随着农作物、土壤、气候数据越来越丰富,AI 作物生长模拟技术的准确度也会得到大幅提升。在物理世界的农场播种前,数字农民可以在数字农场进行“演习”。这个过程就像模拟炒股一样简单,农民可以设置各种变量,尝试不同的种、药、水、肥“配方”,选择产量或者质量最高的一个组合进行“投资”。

有了数字农场,农业生产的风险将会大大降低,大量的资本和人才将进入农村,进而带来第二波增长。在这个阶段,职业化数字农民的培养将成为重要环节。就像十几年前的“蓝翔技校”们,为如今的城市建设和制造业升级带来活力一样,像极飞学院这样的新型农业技能培训组织会越来越多。与此同时,农业技术培训也将同步实现数字化。“数字人”学员们可以像打游戏一样在比特世界建立自己的农场,通过作物模型和各种数据库来模拟不同作物在不同地区的栽培方式,并且大大缩短尝试新方法、新理念的时间。

当然,在现实中数字农业的发展还是会受到许多因素的制约。抛开资本、政策和技术成熟度的层面,农业本身还是一个长回报周期的行业。而新技术往往要求农场对现有的种植模式进行改造。比如要实现果园的自动化管理,就要引入无人化的机械设备,以及水肥一体的滴灌设施等等,但是果园的投产周期往往是比较长的,像柑橘从开始种植到丰产的时间往往需要 3 ~ 4 年,产果后的 3 ~ 5 年内农民改造果园的意愿也很低。农业生产的长周期因素将是制约许多农场进行数字化升级的重要原因。所以我们认为,第一批“无人农场”会出现在大田作物中,比如水稻、小麦和棉花。

总体来讲,随着人口压力和技术进步,加上疫情的催化,中国农业的数字化进程正在驶入快车道。未来十年,全球数字农业方兴未艾,很多问题都值得我们深入研究和思考,我也将持续和大家分享最新的进展。